目次

掃除していたら、物置と化したタンスの奥から昔使っていた富士通のFMVが出てきました。

『あ、そうだ。当時聞いていた音楽データが残っているはず。移そう。』

少しの間懐かしんでいたら、こんな考えが浮かびました。

IDE→SATAに変換して接続

PCケースを開けて、少しの違和感を覚えつつ、HDDを取り出します。

Maxtor という、アメリカにかつて存在したメーカーのものでした。品名と容量は、DiamondMax Plus 9 120GB。

HDDが120GBですよ。時代を感じます。今ですと、SSDでもこの容量じゃ少ないって感覚なんですかね?

先程言っていた違和感の正体は、ここです。見慣れないフィルムみたいなものでパソコンに接続されていました。

調べるとIDEというインターフェイスで、一昔前の規格のようです。私が使っているM/BにはIDEポートがない(多分)ので、このままだと接続できません。

そこで、IDE→SATAに変換するケーブルを購入しました。

ドスパラで約900円。

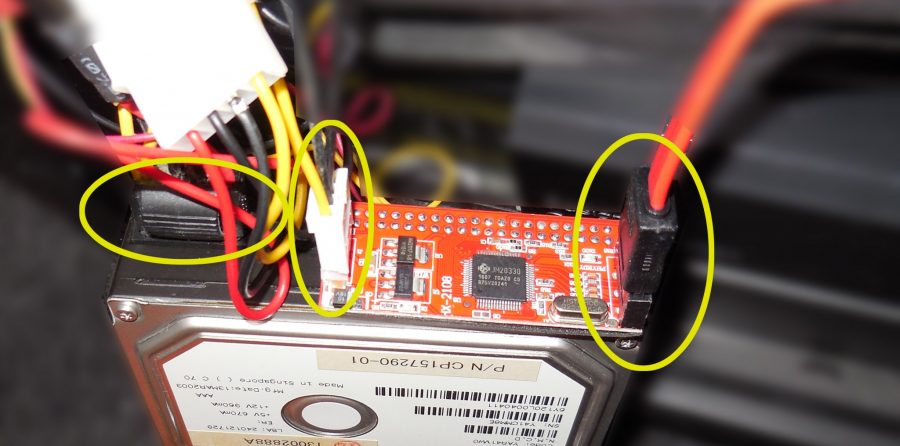

アダプタを挿し込んだら、黄色で囲っているところをそれぞれに接続していきます。計3ヶ所。

注意点はひとつだけ。HDD本体(一番左)とIDE-SATAアダプタ(真ん中)に電源供給が2ヶ所必要です。片方だけだと、おそらくHDDを認識してくれません。私はそれで一度失敗しました。

結果とまとめ

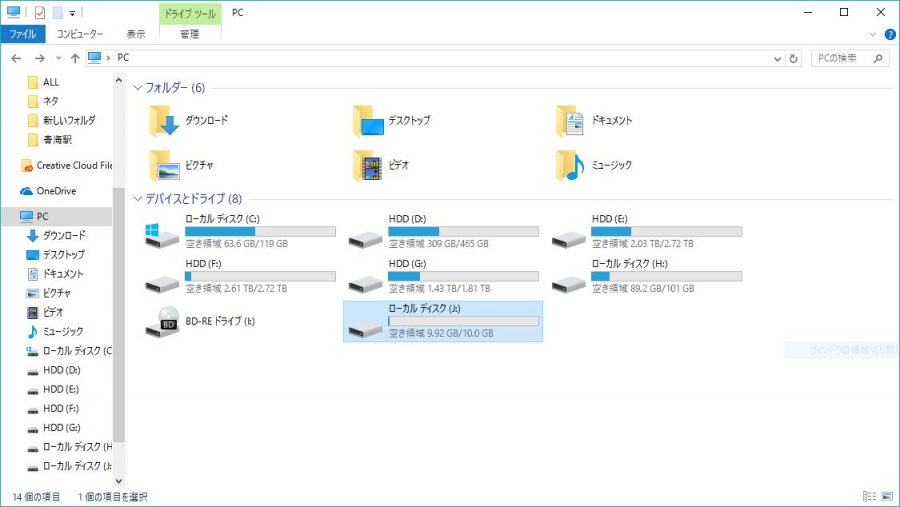

メーカーページにWindows10での動作について書かれていませんでしたが、無事認識されたようです。

ローカルディスク(H:)とローカルディスク(J:)が増えました。でも、おかしいですね。空き容量が89GBもあります。

不安は的中で、やはりフォルダを開いたら、あると思っていたデータはひとつもありませんでした。あるのは、私自身がデータをどこかのタイミングで全部消去していたという事実のみ。でも記憶を辿っても覚えがないんですよねぇ…。

結局無駄な出費をして、無駄な時間を費やしたことになりました。

多少パソコンについての知識は増えましたけどね、本当に多少。お疲れ様です!

コメントを残す